깜깜한 여름밤, 어둠 속에서 초록빛 점 하나가 깜빡이며 날아오릅니다. 바로 우리 기억 속 아련한 추억의 한 조각, '반딧불이'입니다. 이 작은 곤충이 어떻게 자신의 몸에서 이토록 신비롭고 아름다운 빛을 만들어내는지, 그 비밀을 궁금해해 본 적 없으신가요?

"혹시 몸 안에 작은 전구가 들어있는 걸까?" 하는 순수한 상상. 오늘, 그 상상을 뛰어넘는 경이로운 생명의 과학을 알려드리겠습니다. 결론부터 말씀드리자면, 이 빛은 마법이 아니라 반딧불이 몸속에서 일어나는 아주 특별하고 효율적인 '화학 반응'의 결과물입니다. 그리고 놀랍게도, 이 빛은 전혀 뜨겁지 않은 '세상에서 가장 차가운 불꽃'입니다.

빛을 만드는 두 가지 핵심 재료

반딧불이의 빛을 이해하기 위한 첫 번째 열쇠는 바로 '루시페린(Luciferin)'과 '루시페레이스(Luciferase)'라는 두 가지 핵심 물질의 이름을 아는 것입니다. 이름이 조금 어렵게 들리지만, 우리가 흔히 가지고 노는 '야광 팔찌'를 떠올리면 아주 쉽습니다.

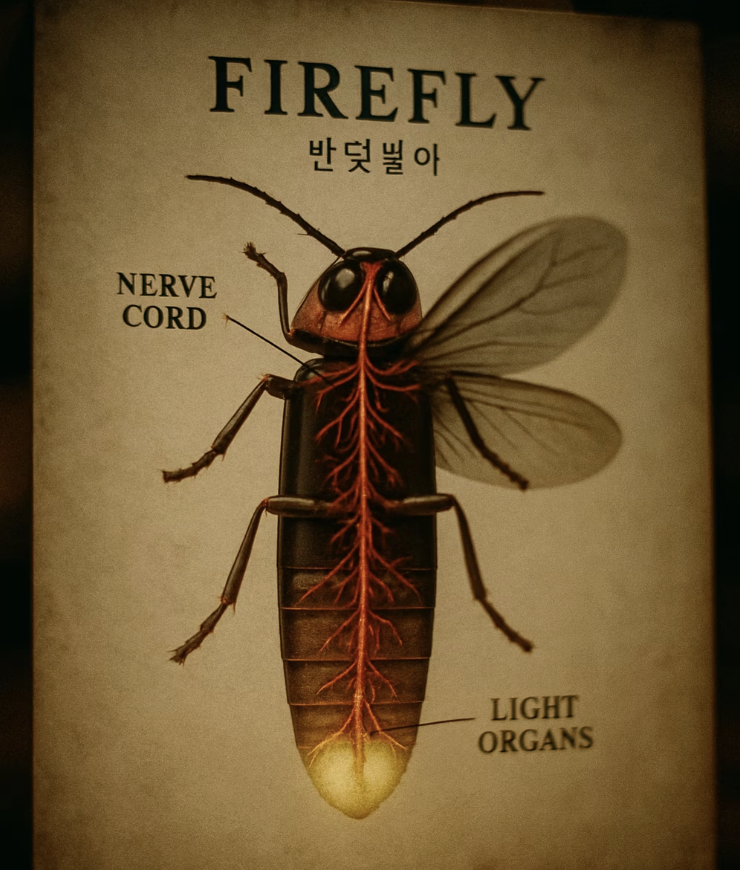

'루시페린'은 빛을 내는 '연료'와 같은 물질이고, '루시페레이스'는 이 연료가 빛을 내도록 돕는 '스위치' 역할을 하는 효소입니다. 반딧불이의 배 아래쪽에는 이 두 가지 물질을 만드는 특별한 '발광 세포'가 모여있습니다. 하지만 이 두 가지 재료만으로는 아직 빛이 나지 않습니다. 이 화학 반응을 완성시킬 두 명의 중요한 조력자가 더 필요하기 때문이죠.

세상에서 가장 효율적인 '차가운 불꽃'

그 두 명의 조력자는 바로 우리 몸의 에너지원인 'ATP(아데노신 삼인산)'와, 우리가 숨 쉴 때 필요한 '산소'입니다. 반딧불이의 몸속에서 이 네 가지 재료(루시페린, 루시페레이스, ATP, 산소)가 만나는 순간, 경이로운 화학 반응이 일어나며 빛 에너지가 만들어집니다. 이 현상을 바로 '생물 발광(Bioluminescence)'이라고 부릅니다.

이 빛이 '세상에서 가장 차가운 불꽃'이라고 불리는 이유는 바로 그 놀라운 '에너지 효율' 때문입니다. 우리가 사용하는 백열전구는 전기에너지의 90% 이상을 뜨거운 열로 낭비하고, 오직 10% 미만만 빛으로 바꿉니다. 하지만 반딧불이의 빛은 에너지 손실이 거의 없이, 98% 이상을 오롯이 빛으로만 바꾸어냅니다. 만약 반딧불이의 빛이 뜨거웠다면, 이 작은 곤충은 빛을 내는 순간 스스로 타버렸을지도 모릅니다.

빛으로 나누는 사랑의 대화

그렇다면 반딧불이는 왜 이토록 힘들여 빛을 내는 걸까요? 그 가장 큰 이유는 바로 '사랑' 때문입니다. 어두운 밤, 수컷 반딧불이는 자신만의 독특한 패턴으로 빛을 깜빡이며 암컷에게 "내가 여기 있어요! 내가 최고의 신랑감이랍니다!" 하고 애절한 '사랑의 신호'를 보냅니다.

풀숲에 앉아있던 암컷은 이 빛을 보고, 마음에 드는 수컷이 나타나면 그 신호에 응답하여 희미한 빛으로 화답합니다. 즉, 이 반짝이는 불빛은 단순한 빛이 아니라, 종족 번식이라는 가장 중요한 임무를 수행하기 위한 이들만의 아름다운 '언어'이자 '세레나데'인 셈입니다. 이 외에도, 천적에게 "나는 맛이 없어!" 라고 경고하는 무기로 사용되기도 합니다.

빛을 껐다 켰다, 자유자재 스위치

반딧불이의 또 다른 놀라운 점은, 이 빛을 자신의 의지대로 자유자재로 껐다 켰다 할 수 있다는 점입니다. 이 스위치의 비밀은 바로 '산소 공급'에 있습니다. 반딧불이는 자신의 발광 세포로 이어지는 아주 미세한 '신경 기관'을 통해, 산소의 공급량을 조절할 수 있습니다.

"빛을 켜라!" 라는 뇌의 명령이 내려오면, 신경 기관이 열리면서 발광 세포에 산소가 대량으로 공급되고, 화학 반응이 일어나며 밝은 빛이 켜집니다. 반대로 "빛을 꺼라!" 는 명령에는 산소 공급을 차단하여 빛을 끄는 것이죠. 종에 따라 이 깜빡이는 속도와 패턴이 모두 다르기 때문에, 이들은 서로 다른 '언어'를 사용하는 셈입니다.

사라져가는 숲속의 별

안타깝게도, 이제 우리 주변에서 이 아름다운 여름밤의 요정을 만나기란 점점 더 어려워지고 있습니다. 그 이유는 바로 반딧불이가 오직 '깨끗한 환경'에서만 살아갈 수 있는 아주 예민한 '환경 지표종'이기 때문입니다.

반딧불이의 애벌레는 오직 깨끗한 물속에서만 다슬기를 먹고 자랍니다. 수질이 오염되거나, 밤을 대낮처럼 밝히는 도시의 '빛 공해'는 이들의 사랑의 대화를 방해하여 번식을 막습니다. 우리 주변에서 반딧불이가 사라져간다는 것은, 우리 주변의 환경이 병들어가고 있다는 가장 슬픈 증거입니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 반딧불이를 만지면 뜨겁지 않나요?

A. 네, 전혀 뜨겁지 않습니다. 앞서 설명했듯 반딧불이의 빛은 열을 거의 발생시키지 않는 '차가운 빛(냉광)'이기 때문에, 손 위에 올려두어도 아무런 열기를 느낄 수 없습니다.

Q. 반딧불이 애벌레도 빛을 내나요?

A. 네, 종에 따라서는 알, 애벌레, 번데기 시절에도 희미한 빛을 내는 경우가 있습니다. 이는 아직 날개가 없어 도망칠 수 없는 자신을 천적으로부터 보호하기 위한 "나를 먹지 마!" 라는 경고 신호로 추정됩니다.

Q. 우리나라에서 반딧불이를 볼 수 있는 곳은 어디인가요?

A. 오염되지 않은 청정 지역에서만 볼 수 있습니다. 전라북도 무주군 설천면 일대는 반딧불이와 그 서식지가 천연기념물로 지정되어 있으며, 매년 여름 '무주 반딧불축제'가 열려 반딧불이의 군무를 직접 관찰할 수 있는 기회를 제공합니다.

추가 정보 및 도움이 되는 자료

- 발광(發光)생물이 만드는 어둠 속 빛의 생태계 - 국방과학기술매거진

반딧불이는 루시페린과 루시페레이스가 산소와 만나 화학반응을 일으켜 90% 이상 에너지가 빛으로 전환되는 고효율 ‘냉광’을 냅니다. - 반딧불이는 왜 빛이 날까? - 브런치

반딧불이 꼬리의 루시페린이 루시페라아제 효소와 산소의 작용으로 화학적으로 산화되어 빛을 냅니다. - 반딧불이는 어떻게 빛을 내나? - angel 's 알면 좋은 것들

반딧불이 빛은 루시페린이 루시페레이스 효소와 산소의 산화반응으로 생성되는 99% 효율의 ‘차가운 빛’입니다. - 반딧불이 자체 발광할수 있는건 어떤원리인가요? - Aha!

반딧불이는 발광세포 내 루시페린-루시페라아제-산소 반응으로 화학에너지를 빛에너지로 전환해 발광합니다. - 반딧불이 발광의 수수께끼 - KISTI 과학기술정보통신부

반딧불이 발광은 발광효소 루시페라아제가 루시페린의 화학에너지를 광에너지로 변환하는 생물발광 반응입니다.